Con el paso de los años y los impactos antrópicos a los ecosistemas, se refuerza la necesidad de conocer y compartir los conocimientos y experiencias de las comunidades rurales y campesinas que se han relacionado con los ríos y las especies de fauna y flora en los territorios.

Goteras, es una creación radial sobre las acciones comunitarias que garantizan el agua como bien común. Para esta edición, cuenta con dos capítulos dedicados a hablar acerca de las acciones comunitarias por la restauración, cuidado y protección de las microcuencas abastecedoras de los acueductos comunitarios en el municipio de Cocorná.

Cultivar el agua en Cocorná es el capítulo sobre la conservación ecológica, la biodiversidad y las problemáticas en torno a los bienes comunes de la naturaleza. Compartimos esta creación radial realizada en compañía de la comunidad rural campesina del municipio de Cocorná. Contamos con el apoyo y la participación del señor Orlando Castaño García de la vereda Los Potreros, el señor Jaime González Villegas de la vereda Palmirita y la señora Luz Marina Toro de la vereda Los Cedros.

Acciones por la defensa del agua como bien común en Cocorná, en esta versión con la participación de Jhonatan Jaramillo, ambientalista e integrante de la Corporación Cocornpa Consciente y María Botero, abogada de la Corporación Penca de Sábila, hablaremos sobre los impactos de las microcentrales hidroeléctricas y las acciones de hecho y de derecho por el agua y la vida.

Te invitamos a escucharlos y compartir en emisoras comunitarias, WhatsApp y demás plataformas digitales.

La restauración, cuidado y protección de las microcuencas aportan al equilibrio ecosistémico y a la garantía del derecho a la autogestión comunitaria del agua en la ruralidad del país. Por ello, durante el año 2020 realizamos en el municipio de Cocorná un curso basado en las acciones comunitarias y participativas que, con la implementación de prácticas de bioingeniería, las personas participantes han podido replicar con sus comunidades. Cabe resaltar que estas actividades hacen parte de las acciones de la Reserva Natural El Edén de la Fundación Confiar.

El pasado 16 de diciembre hicimos la clausura del curso taller de restauración de microcuencas en Cocorná. Se graduaron 19 personas pertenecientes a acueductos comunitarios y organizaciones del territorio. En la jornada de cierre se conversó sobre las acciones de hecho y de derecho realizadas por la defensa del agua como bien común en el municipio, así como de los impactos a las microcuencas por la construcción de las microcentrales hidroeléctricas.

El equipo de profesionales de la Corporación ha destacado el proceso de retroalimentación que las y los participantes han realizado con sus comunidades, además de los procesos de medición de caudal de las fuentes hídricas abastecedoras de los acueductos comunitarios y la comprensión integral que han construido con el territorio. Se formaron vínculos entre todas y todos que han posibilitado que se apoyen mutuamente a través de recorridos, convites, sugerencias para otras organizaciones y sus problemáticas que permiten el fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua y la protección de los cuerpos de agua del territorio.

En el sector Alto de la Virgen en el municipio de Copacabana, Valle de Aburrá, nace la quebrada La Chuscala, afluente de gran importancia para las comunidades que viven en el territorio circundante a la microcuenca. Surte aproximadamente a 2.500 familias de los municipios de Copacabana y Girardota, asociadas a siete acueductos comunitarios: La Chuscala, La Cuchilla, María Santificadora, José A. Correa, Barrio María, la Escuela Quebrada Arriba y El Salado.

En este sector del Valle de Aburrá, como en otros de la ruralidad colombiana, las problemáticas ambientales y sociales en relación a la actividad humana significan, en muchas ocasiones, cambios en los usos del suelo, el abandono del campo y el deterioro de los ecosistemas circundantes a los afluentes de agua que, en este caso, es el agua a la que acceden los acueductos comunitarios.

En la parte alta de la microcuenca predominan sistemas de producción bovina de doble propósito y pequeñas franjas de producción de madera, además, gran parte del suelo está ocupado por fincas de veraneantes lo que se contrasta con la disminución de las fincas campesinas en el sector. En cuanto a la parte media de la microcuenca, se encuentran pequeñas porciones de tierra con vocación campesina de entre media y una hectárea donde se cultivan legumbres, plátano, café, caña, acompañadas de pequeñas áreas en potrero. La parte baja corresponde a la zona periurbana del municipio de Copacabana.

Todas estas problemáticas se presentan como amenazas a las comunidades campesinas y a los acueductos comunitarios; es por eso que con el acompañamiento del programa de Cultura y política ambientalistas, nace la Alianza por la Restauración de La Chuscala, en 2016, con el fin de emprender un proceso de restauración ambiental y procurar la defensa de la autogestión comunitaria del agua y la permanencia en el territorio de las comunidades campesinas.

Iniciamos con un diagnóstico participativo del territorio donde se consultó con las familias campesinas, las juntas administradoras y asociados/as de los acueductos comunitarios la propuesta de restauración ambiental de la microcuenca, seguido de unos recorridos territoriales para explorar, identificar y comprender las causas de los problemas socio ambientales presentes en la microcuenca. Toda esta estrategia fue pensada desde la posibilidad organizativa de unir esfuerzos y lograr incidir ante las autoridades ambientales y municipales en relación con la restauración, el cuidado y la conservación de la microcuenca desde la formación, la acción jurídica y las acciones de restauración.

Biojardineras para el tratamiento de aguas grises

Una de las acciones priorizadas fue la construcción de dos biojardineras o humedales artificiales para el tratamiento de las aguas grises de 20 viviendas, lo que significa un retorno responsable del agua a su cauce disminuyendo el impacto.

El manejo de los residuos líquidos domésticos que se generan en zonas rurales como esta deben partir de la separación en cada vivienda, de las aguas provenientes de la higiene del cuerpo, conocidas como aguas grises, y las aguas que contienen materia orgánica fecal y orina, debido a que las primeras son las que se tratan por medio de los humedales artificiales aquí planteados y las segundas mediante pozos sépticos.

Las biojardineras, al tratar las aguas grises, simulan los procesos naturales de degradación de la materia orgánica. Consiste en un filtro de grava y piedra sobre el que se siembran plantas semiacuáticas: las aguas grises fluyen a través del filtro donde las partículas más gruesas quedan atrapadas en las hendiduras de la grava, mientras que las más pequeñas sirven como alimento para los microorganismos fijos en el material filtrante. Esos nutrientes que quedan contenidos en el agua terminan por ser removidos por las plantas.

Finalmente, el agua que sale de las biojardineras puede ser reutilizada para el riego de las fincas o puede disponerse sobre las corrientes de agua superficiales o sobre el suelo para su filtración y retorno al ciclo natural en acuíferos subterráneos.

Acciones complementarias

Como acciones complementarias se acordó la erradicación de la planta “ojo de poeta”, la limpieza de residuos sólidos, la reforestación de los ecosistemas complementarios a la quebrada y la formación de la comunidad como gestoras y gestores que se encarguen de crear un sistema circular que permita el cuidado del entorno natural en el que cohabitan.

Actualmente, el proceso sigue en construcción y seguimiento; es por esa razón que se destaca la integración de los acueductos comunitarios con las comunidades campesinas para potenciar la capacidad organizativa en torno a las acciones de restauración, cuidado y conservación de las microcuencas abastecedoras desde una función técnica, jurídica y pedagógica.

Ser laguna, mujer, montaña, joven, páramo, palabra digna, lideresa social, refugio y defensor de la vida en Colombia es estar en peligro de extinción. Un peligro silencioso, por cortinas de humo invisibilizado y menospreciado, un peligro con dolor de pueblo, de bien común. El peligro de querer y soñar con vivir en paz. Estar en Colombia… Desde las ruralidades que rodean el Valle de Aburrá, manifestamos acompañar el dolor profundo sentido en cada territorio cuando se derrama la sangre de sus hijas e hijos, de sus semillas. Abrazamos cada madre, padre, hermano y hermana como si abrazáramos a nuestra propia familia, porque no hay distinción. Denunciamos el proyecto de muerte que amenaza la vida de quienes, siendo jóvenes, con la fuerza vital de amar y defender su territorio, no titubean en su compromiso con la vida. Aunque a veces solo sea la mera valentía de seguir con vida. Responsabilizamos a quien se aparte de su compromiso histórico y observe con ojos de espectador inocuo la guerra contra los comunes. Contra nuestro pueblo, nuestra tierra, nuestra agua, nuestro alimento, nuestra cultura y nuestra economía. Este es el último tiempo. Somos fuegos del nuevo amanecer. Flora – Michelle Serna

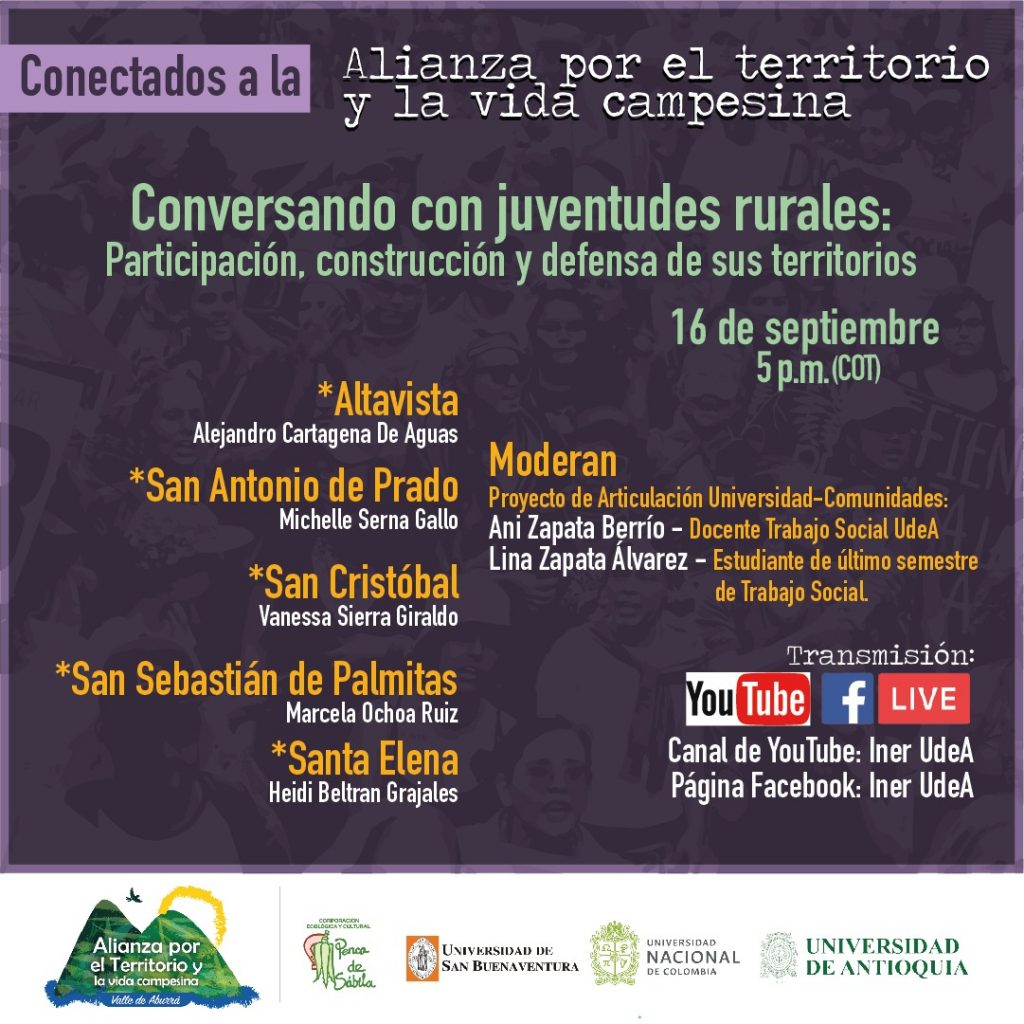

“Yo siento una responsabilidad inmensa por conservar, promover y reconocer los saberes ancestrales y campesinos, por empoderarme de mi territorio cuya memoria se viene ignorando desde el poblamiento masivo, desde la migración de los campesinos a la ciudad, desde las propias comunidades nativas. Siento una apretura con mis raíces y considero la tierra como hogar y organismo vivo”. Testimonio recogido en el Diplomado Participación y Apropiación Territorial con la Juventud Rural Campesina.Por otra parte, la participación de los y las jóvenes tanto en territorios urbanos como rurales es el motor para que se impulsen propuestas en pro de la vida y la defensa de los territorios donde las identidades diversas, múltiples e interconectadas, son las que procuran la permanencia, el arraigo y la necesidad de fortalecer el tejido social por medio del arte, la ecología, el feminismo, el patrimonio y la soberanía alimentaria. La educación popular también aparece como una herramienta frecuente, capaz de que los y las jóvenes entablen relaciones de horizontalidad que propician la construcción de conocimientos conjuntos más allá de la ruralidad, pues las motivaciones que los jóvenes encuentran para participar tienen que ver con el tiempo libre, la creación de vínculos y redes, la necesidad constante de aprender y saber sobre el mundo y, sobre todo, la necesidad de apropiarse desde su propia construcción de identidad. Por eso, la posibilidad de narrarse a sí mismos, propiciar el diálogo de saberes, apostar por la agroecología y la búsqueda de una educación contextualizada son algunos de los elementos que hoy ocupan a los y las jóvenes de la ruralidad campesina para poder promover su permanencia en los territorios con los que se identifican. Encuentra aquí la transmisión del evento: ‘Juventudes Rurales: participación, construcción y defensa de los territorios’.

El Subprograma de Participación y Organización Juvenil acompaña en el proceso de formación y fortalecimiento organizativo a dos colectivos juveniles: REDAJIC (Red Ambiental y Cultural Juvenil Intercorregimental) conformada por jóvenes que habitan los corregimientos de Medellín y a la que se han sumado jóvenes de la zona urbana, y REJUVE (Revolución Juvenil Verde) del corregimiento de San Félix del municipio de Bello.

Este proceso de acompañamiento se realiza a través de diferentes actividades como recorridos territoriales para identificar problemáticas socioambientales y generar un vínculo de apropiación con la ruralidad; cineforos y talleres formativos desde la educación popular con temas diversos

relacionados con el ambientalismo, el feminismo y las diferentes expresiones de resistencia juvenil. Con este proceso se pretende generar una conciencia crítica que le apueste a la defensa del territorio rural y la transformación de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres.

Ante el distanciamiento social causado por la pandemia, las actividades presenciales se suspendieron, dando paso a nuevos procesos de adaptación para mantener el vínculo con los y las jóvenes, para esto se hizo necesario realizar los encuentros de manera virtual, evidenciando los múltiples obstáculos que tiene la juventud rural para acceder a una conectividad estable. A partir de eso, se ha optado por hacer encuentros con grupos pequeños donde se pueda cumplir con unas normas mínimas de bioseguridad, como el uso de tapabocas, alcohol para desinfectar y mantener una distancia prudente.

El pasado 6 de septiembre se retomó la presencialidad con un recorrido territorial con el grupo REJUVE en la vereda Charco Verde del corregimiento de San Félix, se pudo recorrer la cuenca de la quebrada La García, fuente hídrica fundamental que nace del Páramo de las Baldías y

abastece de este líquido vital a las comunidades campesinas.

La reactivación económica en Colombia se relaciona con la profundización de las dinámicas extractivistas como la única posibilidad de enfrentar la crisis. Desde el Congreso de la República se han hecho intentos para dar vía libre a proyectos de extracción de hidrocarburos de forma no convencional -fracking-, mientras tanto, las comunidades han realizado movilizaciones, las organizaciones integrantes de la Alianza Colombia libre de fracking hemos apoyado y promovido las campañas de los últimos días en rechazo a estas acciones que, en medio de la cuarentena y las medidas de distanciamiento físico, pretenden aprobar y beneficiar a las empresas nacionales y multinacionales promotoras del fracking en el país.

Las consecuencias de ello, serían, entre otras, un agudizamiento de la crisis climática y sus efectos, contaminación y perdida de cuerpos de agua y ecosistemas que benefician y posibilitan la vida de seres vivos, comunidades étnicas y campesinas.

Ante esto, desde la Alianza Colombia Libre de Fracking se hizo entrega el pasado 10 de agosto al Congreso de la Republica del proyecto de ley: “Por medio del cual se prohíbe en el territorio nacional la exploración y explotación de los Yacimientos No Convencionales (YNC) de hidrocarburos y se dictan otras disposiciones”, iniciativa entregada en compañía de 36 congresistas con el fin de lograr la prohibición de esta devastadora práctica y que además propone elementos fundamentales para una transición energética, urgente y necesaria.

“Las problemáticas socioambientales que esta ley busca prevenir incluyen la disminución de los riesgos de salud y seguridad en el trabajo que esta tarea suponen y las amenazas a la agricultura, a la calidad del suelo y al sistema climático que afectan de manera directa al campesinado y por consecuente a la sociedad en su totalidad “

La discusión para la aprobación o no del fracking en Colombia se encuentra vigente en el Congreso, pues el pasado 2 de septiembre con el apoyo de 39 congresistas se hundió la ley de regalías para los Yacimientos No Convencionales, que pretendía, a través de impuestos al fracking, legalizar esta práctica. Estos logros han sido el fruto de las movilizaciones sociales y digitales, de las campañas a nivel nacional para prohibirlo y del ejercicio pedagógico e informativo que se ha realizado.

La profundización de la mirada mercantilista de la naturaleza y de sus bienes comunes como objetivo del proceso de reactivación económica, ha desencadenado la flexibilización de la normativa ambiental, con el fin de aprovechar la crisis para debilitar los mecanismos que hoy existen para su regulación. Contrario a esta lógica, insistimos en la autogestión, la organización y la participación comunitaria, e instamos a la movilización social, la incidencia en los procesos de gestión social y ambiental de los territorios por la defensa de los bienes comunes.

Te invitamos a sumarte y a seguir las diversas redes sociales de la Alianza Colombia libre de fracking en Facebook y en Twitter.

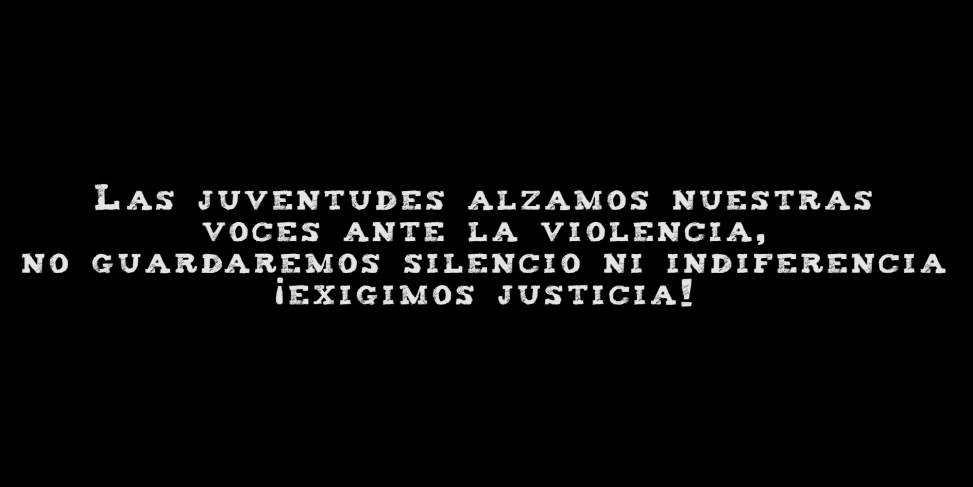

A propósito de la Semana de la Juventud, la Red Ambiental y cultural juvenil Intercorregimental se manifestó frente a las violencias sistemáticas que han impactado la vida de jóvenes del país. La vulneración y violación a los derechos humanos y campesinos son obstáculos a los que se enfrentan para permanecer de forma digna en sus territorios.

🧑🧑🏿👩🏾🦰 Hoy extendemos las voces para decir #nomasacrenlajuventud

Mira el vídeo completo aquí

En el marco del décimo aniversario del reconocimiento del agua y el saneamiento básico como derecho humano por la Organización de Naciones Unidas, estuvimos participando en el segundo conversatorio del ciclo de encuentros organizados por la Plataforma de Acuerdos Público Comunitarios de las Américas (PAPC). El 4 de agosto de 2020 tuvimos la posibilidad de encontrarnos vía Facebook live para reafirmar que seguimos en la unión hacia un mismo propósito: defender el territorio y la autogestión comunitaria del agua.

A través de la participación de representantes de El Salvador, Chile y Colombia que compartieron desde sus experiencias e historias de vida, dimos respuesta a la pregunta orientadora, ¿dónde estamos 10 años después del reconocimiento del derecho?

Kelis Elizabeth Pérez, lideresa comunitaria del El Salvador, destacó que “desde el año 2006 se han presentado diferentes propuestas para implementar una Ley General de Aguas, pues al día de hoy seguimos sin contar con una ley que pueda garantizar a los sistemas de agua comunitario el derecho humano al agua” y, por extensión, a todas las familias de El Salvador. Sin embargo, en el presente todavía existen muchas comunidades que no cuentan con el líquido vital, por dicha razón los sistemas de agua comunitario siguen luchando para que esa garantía y ese cumplimiento del derecho se haga efectivo.

En el caso de Chile, se ha categorizado el derecho humano al agua como un tema de rentabilidad social por medio del Código General de Aguas de ese país, se discriminan los sistemas que pueden o no participar de los proyectos del Ministerio de Obras Públicas. Dicho código ha dejado por fuera a un sinnúmero de familias campesinas, dando prioridad a la agroindustria donde un aguacate recibe 160 litros de agua al día y una persona, si acaso, 50 litros que corresponde al mínimo para poder sobrevivir.

Según Álvaro Escobar, presidente de la Unión de Agua Potable Rural en la Cuenca del Río Petorca, “en este escenario, nuestra Unión de Agua Potable Rural ha decidido humanizar, solidarizar y construir una campaña para emprender acciones reales en defensa del agua, avanzando desde la Minga Solidaria del Agua que tiene como fin construir un sistema que entregue agua a las familias que hoy dependen de un aljibe”.

Colombia, por su parte, se caracteriza por haber logrado una fuerte organización nacional preocupada por la defensa de la autogestión comunitaria del agua en contra de la privatización que actualmente se vive en el territorio. Luego Referendo por el Agua de 2006 que pretendía consagrar el derecho humano al agua, el logro se volcó a la creación de una Red Nacional de Acueductos Comunitarios. A partir de este fortalecimiento organizativo, la Red Nacional emprende un largo camino que desembocó en la llamada Ley Propia.

Aleida Ortiz, defensora de los páramos y de la gestión comunitaria del agua en el departamento Boyacá, relató: “El Estado no nos acompaña, sino que, por el contrario, nos persigue desde todas las exigencias y normativas que pone a nuestra labor con el único fin de privatizar. Un ejemplo de ello es la Ley 142 que tiene muchas exigencias que para nosotros como campesinos son difíciles de implementar, ya que no tenemos cómo responder a ellas. Las exigencias no solo se dan desde los documentos, sino, también, desde la calidad del agua, cosa que es absurda considerando que nuestra agua viene directamente de los frailejones del páramo”.

Entendemos la gestión comunitaria del agua como el pilar fundamental del derecho. Desde iniciativas propias podemos empoderar a hombres y mujeres de cada territorio, uniendo esfuerzos y buscando la autonomía y la apropiación de las herramientas que ayudan a la comunidad a erigirse como garantes de su propio derecho de forma integral.

Encuentre aquí la transmisión del conversatorio: ‘Autogestión comunitaria y derecho humano al agua’

El reconocimiento territorial participativo es fundamental para el diagnóstico ambiental de las microcuencas. Para los acueductos comunitarios es una herramienta para la creación de acciones colectivas que tienen como finalidad su cuidado y protección, pues de estas fuentes hídricas se abastecen y benefician las personas y especies que viven en la zona. Actualmente, desde el programa de Cultura y política ambientalistas, adelantamos el curso de formación Restauración de microcuencas con 12 acueductos comunitarios del municipio de Cocorná.

A través de talleres teórico prácticos y de recorridos territoriales se ha generado el encuentro de actores claves del territorio que no hacen parte de acueductos comunitarios, pero inciden directamente en la defensa del agua como bien común, como la Corporación Cocorná Consciente, y las organizaciones Vida Chaquiro y Vigías del río Dormilón del municipio de San Luis. De esta manera, la identificación de las amenazas ecosistémicas ha posibilitado la incidencia política de las organizaciones en procesos de ordenamiento y planeación territorial en rechazo a proyectos extractivos e hidroenergéticos.

El vídeo relata la experiencia del proceso de reconocimiento de la parte alta de la microcuenca Quebradona, microcuenca de la que se abastece la Vereda Palmirita y aguas abajo el corregimiento de La Piñuela en Cocorná. Participaron fontaneros de acueductos comunitarios del municipio, representantes de las juntas de acción comunal, personas de la comunidad, jóvenes del Colegio COREDI de la vereda Palmirita, activistas ambientales de la zona y asesores de la Corporación Penca de Sábila.

Luego del recorrido, cada organización en su propia vereda y corregimiento realizó su propio diagnóstico con el fin de proponer acciones que protejan y generen soluciones alternativas a las problemáticas ambientales de los acueductos comunitarios con la asesoría del equipo de profesionales de la Corporación. Este proceso ha sido con el apoyo de France Libertés y la Fundación Confiar a través de la Reserva El Edén.

Te invitamos a ver el vídeo y a compartirlo:

El Distrito Rural Campesino (DRC) aparece en 2014 gracias a la participación y la organización de las diferentes comunidades campesinas de la ciudad que vieron la necesidad de crear una figura de protección que les dotara de derechos y garantías para la defensa del territorio y su permanencia en él. Esta medida fue incluida en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de ese momento, pero 6 años después siguen sin culminar todas las fases de su constitución. Así mismo, sigue en riesgo el futuro de su implementación en el nuevo Plan de Desarrollo Municipal de la administración actual.

Este reto se plantea como una necesidad urgente y una oportunidad para repensar la influencia campesina, en la ciudad, tanto en lo histórico como en lo cultural. El 70% del territorio de Medellín se caracteriza por estar ubicado entre el borde de expansión urbana y el borde de conservación de alta montaña, lo que quiere decir que la mayoría de su territorio es rural y que se encuentra enmarcado en las 54 veredas y los 5 corregimientos que hacen parte de sí: San Sebastián de Palmitas, San Antonio de Prado, San Cristóbal, Altavista y Santa Elena.

Al respecto, el 2 de julio de 2020 realizamos un conversatorio en compañía del medio de comunicación Al Poniente por medio de Facebook Live. A través de la reflexión sobre la realidad campesina, no solo de quienes viven en la ruralidad, sino también de aquellas familias que tuvieron que migrar a la ciudad como efecto del conflicto armado que ha vivido Colombia a lo largo del tiempo.

En este conversatorio titulado “La Medellín Rural” estuvieron presentes Mariana Soto, quien es trabajadora social y coordinadora del Programa de Mujeres y Justicia de Género; Vanesa Sierra, socióloga y encargada del subprograma de Juventud; Armando Cano, campesino, técnico en agroecología y coordinador del Programa Soberanía Alimentaria y Economía Solidaria; finalmente, Héctor Lugo, ingeniero mecánico, magister en hábitat, miembro y fundador de la Corporación.

Se dio inicio a la jornada con la afirmación que hizo Héctor Lugo acerca de la nueva ruralidad que se reconoce como transformadora de su propio territorio: “La ruralidad ya no hace referencia a lo que está por fuera de la ciudad. La ruralidad de hoy es multifuncional, lo que se traduce en la conservación, la sostenibilidad, la posibilidad de contar con agua para las diferentes funciones y las formas de habitar el espacio de aquellos hombres y mujeres que actúan sobre él”..

Los principales retos que se expusieron durante la jornada son la posibilidad de construir una economía solidaria que vaya en concordancia con las condiciones de aquellos campesinos y campesinas que han dado su vida por cultivar la tierra sin ningún tipo de prestación social, el establecimiento de una ruta de acción diferenciada para la atención de la mujer campesina y el reconocimiento de su trabajo como una posibilidad económica que pueda garantizarle a ella su propia autonomía, la posibilidad de acceso a la educación superior y, con ello, al transporte, los materiales y las condiciones necesarias para garantizarle la joven y al joven campesino que el trabajo de la tierra también puede ser una posibilidad para construir un proyecto de vida digno.

Como conclusión, la pandemia demostró que la población rural campesina tiene propuestas y formas organizativas para generar soluciones a los problemas ambientales del Valle de Aburrá y de los municipios aledaños. Sin embargo, para que eso ocurra será necesario repensar el modelo de desarrollo sobre el cual se están pensando nuestras ciudades en relación con el campo.

La invitación es empezar a preguntarse cómo, desde la acción individual, se pueden cambiar esas situaciones que nos afectan a todos desde las diferentes aristas del problema. Por eso, apoyar el consumo local y las economías solidarias campesinas pueden ser el primer paso para replantear la forma en la que nos relacionamos tanto con el territorio como con las comunidades campesinas y las personas que habitan la ciudad.

Encuentre aquí la transmisión del conversatorio por la de cuenta Facebook del medio de comunicación Al Poniente: ‘La Medellín rural’